서론: 장르의 각성

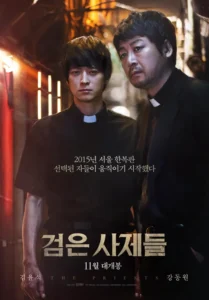

《검은 사제들》(2015)은 장재현 감독의 연출로 한국 영화계에 드물게 종교 스릴러와 구마(엑소시즘)라는 장르를 본격적으로 도입한 작품입니다. 김윤석과 강동원이 사제 역할을 맡아 빙의된 소녀를 구하기 위해 나서는 이야기를 중심으로, 가톨릭 상징, 한국적 불안, 초자연적 공포가 신념 중심의 서사로 결합되어 전개됩니다.

[출처: 오퍼스픽쳐스, 나무위키]

줄거리 요약: 내면의 악마

고등학생 영신이 의문의 교통사고 후 혼수상태에 빠지자, 김 신부는 이를 악령의 빙의로 판단합니다. 신학대학 소속의 부제 최와 함께 위험한 구마 의식을 시작하며, 그들은 악마뿐 아니라 각자의 믿음, 공포, 도덕적 한계와도 맞서게 됩니다.

인물: 신념이 시험대에 오르다

김 신부 (김윤석): 거친 현실을 많이 겪어본 경험 많은 사제로, 도덕적 엄격함과 절박함을 동시에 지닌 인물. 교단 내 회의론과도 충돌합니다.

최 부제 (강동원): 젊고 갈등 많은 신학생으로, 학생이자 구도자입니다. 그의 여정은 악마와의 싸움인 동시에 자신의 소명을 발견하는 과정이기도 합니다.

영신 (박소담): 빙의된 소녀로서의 연기는 강렬하고 육체적이며, 그녀의 연기는 공포와 연민을 동시에 자아냅니다.

주제: 믿음, 의심, 그리고 죄

《검은 사제들》은 “무엇을 믿는다는 것은 어떤 의미인가”라는 질문을 던집니다. 과학과 이성이 지배하는 세상에서 종교적 신념이 갖는 가치는 무엇일까요? 이 영화는 단순한 공포를 넘어서 신념, 죄책감, 희생적 사랑, 도덕적 실패의 영적 대가를 진지하게 탐구합니다.

김 신부와 최 부제의 관계는 세대 간 종교적 신념의 차이를 반영합니다. 경험과 이상, 확신과 탐색이라는 긴장이 구마 의식을 통해 시험대에 오릅니다.

연출과 시각: 절제된 미학

장재현 감독은 장면마다 신중함과 절제를 담아 연출합니다. 화려한 특수효과 대신, 어둡고 밀폐된 공간, 의식의 세부 묘사를 통해 진짜 두려움을 자아냅니다. 특히 돼지를 악령의 임시 그릇으로 사용하는 장면은 상징성과 대담함을 동시에 보여줍니다.

이 영화는 점프 스케어보다 분위기와 심리적 긴장감으로 공포를 만들어내며, 한국 공포 영화 특유의 ‘불편한 정적’을 잘 살려냅니다.

문화적 맥락: 한국에서의 가톨릭 묘사

《검은 사제들》은 가톨릭 신학을 진지하게 다루며, 한국 영화에서 흔히 보이던 희화화 된 사제 이미지와는 다르게 진중한 태도로 종교를 다룹니다. 선교적이거나 풍자적이지 않으며, 시청자에게 일상 이면의 영적 세계를 성찰하도록 유도합니다.

한국 사회에서 정신 질환, 죄의식, 영성 등이 종종 억압되거나 금기시되는 점을 고려할 때, 이 영화는 그 자체로 하나의 은유이자 거울입니다.

반응과 유산

《검은 사제들》은 한국 내에서 박스오피스 1위를 기록하며 흥행과 비평 양면에서 성공했습니다. 이후 《사바하》 같은 종교 스릴러들이 탄생하는 데 기반이 되었으며, 장르의 문을 연 작품으로 평가받습니다.

박소담의 인상 깊은 연기, 두 주연 배우 간의 예상 밖의 케미스트리 역시 주목받았습니다. 서구적 종교 모티프를 따르면서도, 영화 전체는 철저히 한국적인 정서를 담고 있습니다.

비평: 한정된 스코프, 강한 전달력

영화의 콘셉트는 강력하지만, 서사는 한 사건에만 집중되어 있어 일부 시청자들은 악마의 기원이나 신학적 세계관에 대한 더 깊은 해석을 원하기도 했습니다. 그러나 이 절제는 오히려 멜로드라마를 피하며 영화의 긴장감을 유지하는 장점이 되었습니다.

결론: 영혼을 건 싸움

《검은 사제들》은 종교적 진정성과 장르적 스릴이 만나는 드문 예입니다. 이 영화는 선과 악, 믿음과 의심의 경계에서 벌어지는 성스러운 대결에 관객을 초대합니다. 이를 통해 한국 공포 영화는 단순히 무서운 것을 넘어서 영혼 깊숙이 침투하는 ‘영적 불안’이라는 새 영역을 개척합니다.

《파묘》의 상징성, 《더 글로리》의 도덕적 회색지대를 인상 깊게 보았다면, 《검은 사제들》은 그 둘을 잇는 강력한 다리 역할을 해줄 것입니다.

참고: [검은 사제들 – 위키백과]

> 📚 《검은 사제들》의 흐름을 잇는 미스터리 종교 스릴러 《사바하》 리뷰 보기

> 📚 한국 현대 오컬트 공포영화의 정점 《파묘》 리뷰 보기