서론: 믿음이 무너지고 공포가 지배할 때

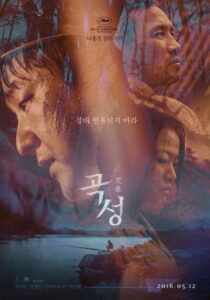

나홍진 감독의 곡성은 단순한 공포 영화가 아닙니다. 이 작품은 악, 불확실성, 그리고 인간 판단의 취약함에 대한 음산한 성찰입니다. 한국의 시골 마을을 배경으로 초자연적 공포와 심리적 서스펜스, 종교적 알레고리를 교차시키며 현실과 비현실의 경계를 흐립니다.

전 세계적으로 극찬받은 이 영화는 분위기 있는 긴장감과 복잡한 내러티브로 현대 공포 영화에서 두각을 나타냅니다. 명확한 해답을 제시하기보다는, 끝없는 모호함 속에서 관객이 실존적 의문과 마주하도록 만듭니다.

[출처: 폭스인터네셔널프로덕션즈, 사이드미러]

줄거리 요약: 의심과 죽음으로 물든 마을

고요한 시골 마을 곡성. 정체불명의 일본인이 나타난 후로 원인을 알 수 없는 잔혹한 살인 사건이 이어집니다. 경찰관 종구는 범인을 쫓던 중 자신의 딸까지 이상 증세를 보이자 샤먼의 힘을 빌리려 합니다.

하지만 구마 의식과 의심스러운 조우가 반복될수록, 선과 악의 경계는 점점 모호해지고, 그 과정에서 이야기는 살인 사건을 넘어 신앙과 공포의 본질을 묻는 방향으로 확장됩니다.

샤머니즘, 기독교, 그리고 원초적 공포의 충돌은 단순한 미스터리를 종교적·철학적 대결로 전환시킵니다.

인물 분석: 모든 인간은 내적 전쟁터다

- 종구 (곽도원): 결점 많은 주인공으로 관객의 혼란과 공포를 그대로 반영합니다.

- 일본인 (쿠니무라 준): 말수 적고 불길한 인물. 그는 악마인가, 희생양인가, 혹은 그 사이 어딘가?

- 일광 (황정민): 카리스마 넘치는 샤먼. 그의 의식은 경이롭지만 동시에 섬뜩합니다.

이들은 모두 복잡한 내면을 지닌 인물들로, 누구를 믿어야 할지 알 수 없게 만듭니다. 이 불확실성이 곡성의 가장 무서운 부분입니다.

주제: 믿음, 악, 그리고 알 수 없음

곡성은 다음과 같은 주제를 탐구합니다:

- 문화적 긴장과 외부인 혐오: 일본인은 마을 사람들에게 끝없는 의심의 대상이 됩니다.

- 영적 불확실성: 다양한 신념 체계가 충돌하며, 진짜 악이 무엇인지 불분명해집니다.

- 이성의 실패: 경찰도 종교도 실패합니다. 남는 것은 혼란뿐입니다.

이 영화는 명확한 결론을 회피합니다. 도덕적 기준이 불완전할 수밖에 없음을 상기시키며, 인간의 선택이 얼마나 어설플 수 있는지를 보여줍니다.

시각과 음향 디자인: 프레임마다 불안을 담다

곡성은 아름다운 시골 풍경과 혐오스러운 이미지가 극적으로 대조됩니다. 넓은 화면과 긴 롱테이크로 긴장을 서서히 고조시키며, 공포는 대부분 직접적으로 보여주지 않고 암시합니다.

음향은 더욱 중요합니다. 갑작스런 침묵과 의식 중의 북소리, 주문은 불안감을 배가시킵니다. 특히 샤먼 의식 장면은 시각적으로도, 청각적으로도 강렬하여 관객을 몰입하게 만듭니다.

문화적 영향: 한국 공포 영화의 새로운 진화

한국 영화는 주로 스릴러와 드라마에 강점을 보여왔지만, 곡성은 독자적인 공포 영역을 개척했습니다. 칸 영화제 상영을 포함한 해외 성공은 로컬 소재로도 보편적인 공포를 이끌어낼 수 있음을 보여줍니다.

《지옥》이나 《기생충》처럼 이 작품도 단순한 점프 스케어에 의존하지 않습니다. 대신 외부인에 대한 불신, 종교의 무력화, 그리고 상처 앞에서 이성이 붕괴되는 모습을 통해 우리 시대의 공포를 보여줍니다.

결론: 진짜 곡성은 우리의 내면이다

곡성은 설명을 거부합니다. 닫힌 결말 없이, 우리는 혼란과 의심, 그리고 무력함 속에서 영화관을 떠나야 합니다.

제목인 ‘곡성’은 영화 속 통곡 소리뿐 아니라, 우리가 알 수 없는 것에 직면했을 때 느끼는 절망의 울부짖음일지도 모릅니다.

📌 참고 링크: 곡성 (The Wailing, 2016)

> 📚 심판, 공포, 그리고 믿음의 한국형 종말 《지옥 (2021)》 리뷰 보기

> 📚 계급의 전쟁과 사회적 오르기 《기생충 (2019)》 리뷰 보기