서문: 지워지지 않는 상처

어떤 상처는 피를 흘리지 않습니다. 말 대신 침묵으로 남고, 외면 속에 묻힙니다. 김태윤 감독의 영화 《재심》은 억울한 누명을 다룬 대표적인 한국 법정 영화로, 지금도 많은 이들에게 ‘재심’이라는 단어의 의미를 다시 생각하게 합니다. 2000년 전북 익산에서 실제로 발생한 살인 사건을 모티브로 하여, 이 작품은 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갇힌 한 소년과, 그를 외면했던 사법 시스템에 대해 묵직한 질문을 던집니다. 하지만 이 영화는 단순한 법정 드라마가 아닙니다. 꺼져가던 희망이 되살아나고, 짓밟힌 존엄이 다시 일어서는 이야기입니다. 그리고 상처 입은 두 사람이 사회라는 거대한 벽 앞에서 다시 싸우기를 선택한 이야기이기도 합니다.

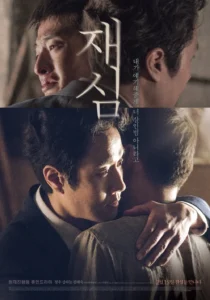

[출처: 이디오플랜, 오퍼스픽쳐스, CGV 아트하우스]

줄거리: 하나의 범죄, 두 명의 피해자

열다섯 살 소년 조현우(강하늘 분)는 택시기사 살인 사건의 범인으로 몰립니다. 변호인도 없이 경찰의 끈질긴 압박 속에, 그는 자신이 하지 않은 일에 대해 자백합니다. 법정은 그의 이야기를 들으려 하지 않았고, 결국 그는 10년이라는 긴 시간을 감옥에서 보내게 됩니다. 가족은 등을 돌렸고, 세상은 그를 지워버렸습니다.

그러던 어느 날, 이준영(정우 분)이라는 변호사가 그의 앞에 나타납니다. 준영은 빚에 쫓기고 자존감은 바닥을 친, 몰락 직전의 인물입니다. 처음에 그는 단지 돈을 벌기 위해 사건을 맡습니다. 하지만 수사 기록을 다시 들여다보며, 그는 점점 이 사건이 단지 한 건의 재판이 아님을 깨닫게 됩니다. 억울함은 현실이고, 진실은 묻혀 있었으며, 시스템은 침묵을 택했음을 알게 된 순간, 이 사건은 그에게도 개인적인 싸움이 됩니다.

현우에게는 마지막 기회입니다. 자신의 이름과 삶을 되찾기 위한 길이자, 버텨온 세월을 증명받을 시간입니다. 준영에게는 진심으로 누군가를 도와본 적 없던 인생에서 처음으로 무언가를 바로잡을 기회입니다.

인물: 불완전하지만 인간적인

강하늘은 조현우라는 인물을 ‘울지 않는 절규’로 표현합니다. 그는 비명을 지르지 않습니다. 무너진 자세, 비어 있는 눈빛, 침묵 속에 담긴 분노가 오히려 더 큰 울림을 줍니다. 그는 더 이상 정의를 기대하지 않는 사람처럼 보입니다. 그럼에도 불구하고, 마음 한켠에 아직 진실을 믿고 싶은 작고 희미한 불씨가 남아 있습니다.

정우는 이준영이라는 인물의 양면성을 탁월하게 표현합니다. 그는 단순한 몰락한 변호사가 아닙니다. 한때는 이상을 품었지만, 이제는 그걸 믿지 않으려 애쓰는 인물입니다. 그의 변화는 영웅적인 반전이 아니라, 작지만 진심 어린 선택의 연속입니다. 정의를 향해 달려가기보다는, 두려움을 안고 한 발씩 나아가는 모습이 오히려 더 깊은 감동을 줍니다.

이 둘의 관계는 영화의 감정적 중심입니다. 감동적인 대사나 눈물겨운 장면 없이도, 조심스럽게 쌓이는 신뢰와 동행 속에서 진짜 연결이 느껴집니다. 그들은 단순히 승소하기 위한 파트너가 아니라, 서로를 구원하는 사람이 되어갑니다.

《재심》의 주제: 억울함, 정의, 그리고 구원의 여정

《재심》은 사법 시스템에 대한 분노를 드러내지 않습니다. 대신 조용한 슬픔으로 그 부조리를 보여줍니다. 부패한 개인을 비판하는 대신, 인간을 놓쳐버린 구조 전체를 비추어냅니다. 이 영화에서 진짜 적은 ‘누구’가 아니라, ‘무엇’입니다. 바로 절차가 진실보다 앞서는, 감정이 사라진 관료적 정의입니다.

강압 수사, 형식적인 법률 절차, 결과 중심의 행정은 단순한 연출 장치가 아닙니다. 이것은 지금도 세계 곳곳에서 반복되고 있는 현실입니다. 이 영화는 단지 한국의 이야기가 아니라, 우리 모두에게 닿는 이야기입니다. 사회는 얼마나 자주 ‘정확함’보다 ‘편리함’을 선택하고 있는지를 묻습니다.

또 하나의 중심 주제는 ‘되찾기’입니다. 현우에게는 이름과 존엄, 그리고 존재로서의 자기 자신을 되찾는 여정입니다. 준영에게는 윤리와 양심, 그리고 인간다움을 회복하는 여정입니다. 이 둘의 여정은 그 어떤 법적 정의보다도 더 값집니다.

연출: 절제된 힘

김태윤 감독은 감정을 겉으로 드러내기보다는 화면 속에 응축시킵니다. 전체적으로 색감은 흐릿하고 차분합니다. 회색, 옅은 청색 등 냉정하고 음울한 색채가 인물들의 내면을 대변합니다. 카메라는 좁고 폐쇄된 공간에 머무릅니다. 취조실, 교도소, 낡은 사무실 등 답답한 환경은 인물들이 느끼는 갇힘을 시각적으로 표현합니다.

과거 회상 장면은 단순한 정보 전달이 아니라, 기억과 감정이 살아 있는 장면으로 구성됩니다. 트라우마는 논리적이지 않으며, 회복도 그렇지 않다는 것을 화면을 통해 느끼게 합니다.

법정 장면도 마찬가지입니다. 과장된 고성이 없고, 극적인 반전도 없습니다. 조용한 진술과, 억눌린 감정이 오히려 더 긴장감을 자아냅니다.

음악과 사운드: 침묵이 말하는 것

이진희 음악감독의 음악은 절제되어 있습니다. 피아노와 현악이 주요한 배경을 이루며, 장면을 감정적으로 따라가되 과하지 않습니다. 어떤 장면에서는 음악보다 침묵이 더 강하게 말을 겁니다. 특히 판결을 기다리는 장면, 기억을 떠올리는 순간에서는 고요함이 주는 무게가 더 큽니다.

사운드 디자인도 매우 섬세합니다. 의자의 삐걱임, 형광등의 진동, 법정 복도의 발소리 등이 주는 현실감은 인물의 내면과 절묘하게 맞물립니다. 이 영화에서 소리는 단순한 배경이 아니라, 감정을 드러내는 또 하나의 언어입니다.

현실과의 연결: 사회를 비추는 거울

《재심》이 가진 가장 큰 울림은 이것이 실화를 바탕으로 했다는 점입니다. 익산 살인사건은 실제로, 경찰의 강압 수사와 잘못된 판결로 인해 한 청소년이 억울하게 수감된 사건이었습니다. 영화는 그 사건을 자극적으로 소비하지 않고, 깊은 존중과 애도로 재구성합니다.

이 작품은 한국만의 이야기가 아닙니다. 잘못된 판결, 제도의 무관심, 사회의 침묵은 세계 어디서나 일어날 수 있는 일입니다. 이 영화는 관객에게 ‘우리 사회는 정말 정의로운가?’라는 질문을 던지며, 그 거울을 조용히 들이밉니다.

현우는 무죄가 확정된 이후에도 여전히 사회와 싸워야 합니다. 아무도 그를 고용하려 하지 않고, 사람들은 그를 의심의 눈으로 봅니다. 법이 내린 무죄 판결이 삶을 되돌려주지 못한다는 현실이 여기에 있습니다.

결론: 정의는 조용히 속삭인다

《재심》은 환호성도 없고, 눈물겨운 클라이맥스도 없습니다. 대신, 마지막 장면에서 우리는 조용히 숨을 내쉽니다. 한 사람이 자신의 목소리를 되찾고, 또 다른 사람이 자신의 신념을 되찾는 순간을 바라보며, 우리는 그 고요한 울림을 마음에 새깁니다.

이 영화는 ‘정의란 무엇인가’에 대한 정답을 말하지 않습니다. 대신 그 질문을 아주 조심스럽고, 인간적으로 던집니다. 우리가 외면한 사람들을 다시 바라보게 만들며, 소리 없는 진실도 언젠가는 들릴 수 있다는 희망을 전합니다.

진실은 종종 더디고, 불완전하며, 상처를 동반합니다. 하지만 《재심》은 그럼에도 불구하고 끝까지 싸우는 가치가 있음을 조용히 일깨워 줍니다.

🔗 참고 링크

나무위키 – 《재심(2017)》

영화 ‘재심’ 모티브 ‘익산 약촌오거리’…간판 바꾸기 경관 개선 ‘새 변신’

🎬 함께 보면 좋은 글

소년심판 (2022) 리뷰 – 정의, 공감, 그리고 용서받지 못한 것들

이상한 변호사 우영우 (2022) 리뷰 – 복잡한 세상 속 반짝이는 지성