서론: 느릿하지만 날카로운 화염

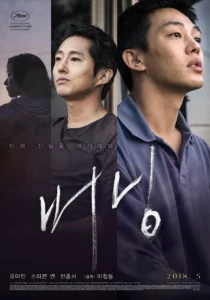

2018년 이창동 감독의 **《버닝》**은 상실, 욕망, 계급, 그리고 정체성의 모호함을 긴 여운으로 남기는 심리 미스터리 드라마입니다. 하루키 무라카미의 단편 「헛간을 태우다」를 원작으로 하여, 이창동 특유의 섬세하고 압축적인 연출이 더해졌고, 유아인, 전종서, 스티븐 연의 인상 깊은 연기가 극을 이끕니다.

[출처: 파인하우스필름[3], 나우필름[4], NHK[5], CGV아트하우스]

줄거리 요약: 사라진 그녀, 남겨진 의문

시골에서 상경해 택배 아르바이트를 하던 종수는 어린 시절 이웃이던 해미를 우연히 다시 만나게 됩니다. 그녀와 가까워지던 중, 해미가 여행에서 돌아오며 ‘벤’이라는 정체불명의 남자를 함께 데려오죠. 이후 해미는 갑자기 사라지고, 종수는 그 실종에 벤이 관련되어 있다고 의심하며 집착에 가까운 추적을 시작합니다. 그러나 진실은 쉽게 드러나지 않고, 관객은 종수와 함께 끝없는 해석의 미로 속으로 들어가게 됩니다.

등장인물 소개: 세 사람, 세 개의 세계

- 이종수 (유아인): 작가를 꿈꾸는 청년. 현실과 이상 사이에서 방황하며 진실을 찾아 헤매는 인물.

- 신해미 (전종서): 자유롭고 외로운 여자. 사라진 후에도 종수의 심리를 지배합니다.

- 벤 (스티븐 연): 부유하고 여유로운 남자. 해미의 실종과 관련된 듯한 의문스러운 인물.

주제 분석: 계급, 욕망, 존재의 불확실성

- 계급 격차: 종수와 벤의 극명한 경제적 차이는 사회 구조의 불평등을 드러냅니다.

- 욕망과 공허: 해미는 존재감을 원하지만 누구에게도 완전히 이해받지 못합니다.

- 정체성과 현실: 벤은 자신을 감추며, 종수는 자신의 분노와 무력감을 투사합니다.

연출과 분위기: 절제된 미장센과 감정의 축적

이창동 감독은 대사의 절제와 느린 전개, 그리고 풍경과 사운드를 통해 긴장과 미스터리를 서서히 쌓아 올립니다. 뚜렷한 해답 없이 관객을 불편하게 만들며, 보는 이의 해석을 요구하는 방식은 단순한 추리극을 넘어 존재론적 질문으로 확장됩니다.

해석의 다양성: ‘헛간을 태운다’는 은유

벤이 말하는 “헛간을 태운다”는 진짜 방화인지, 은유적 살인인지, 혹은 아무 의미 없는 허세인지 끝까지 확신할 수 없습니다. 이 모호함은 영화 전체의 긴장을 지탱하는 축이며, 각 인물의 심리를 거울처럼 비춥니다. 영화는 이 불확실성을 통해 우리 사회의 진실 자체가 얼마나 흐릿한지를 은유합니다.

문학과 영화의 결합: 원작의 확장

하루키의 단편은 열린 결말과 암시 중심의 소설입니다. 이창동은 그 여백을 한국 사회의 정치적, 문화적 맥락으로 확장하며, 더욱 복합적이고 긴장감 넘치는 작품으로 재해석합니다. 또한 원작에서 존재하지 않던 해미라는 캐릭터를 강화함으로써, 이야기에 감정의 중심을 부여합니다.

결론: 불완전한 진실 속에서 타오르는 감정

《버닝》은 완결된 진실 대신 끝없는 질문을 남기는 영화입니다. 사라진 해미, 의뭉스러운 벤, 흔들리는 종수의 내면이 맞물려 만들어낸 이 미스터리는 단순한 범죄나 멜로가 아니라, 현대인의 정체성과 사회의 공허함에 대한 깊은 통찰을 보여줍니다. 이창동 감독의 또 다른 걸작으로, ‘이해’보다 ‘해석’이 중요한 예술 작품입니다.

참고 링크:

나무위키 – 《버닝(2018)》

이창동 감독 인터뷰 – “지금 우리는 벤의 세계에 살고있는지도 모른다.”(결말 언급)

다른 작품 보러 가기

[지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들 (2020) 리뷰 – 절박함의 끝에서 만나는 인간성]

[더 킹 (2017) 리뷰 – 권력과 야망, 부패의 연대기]

[기생충 (2019) 리뷰- 계급 갈등, 가족의 생존]